每年3月5~7日,太阳位于黄经345°时,惊蛰节气到来。惊蛰是二十四节气的第三个节气,也是最有生命力的节气之一。《月令七十二候集解》中说:“二月节……万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣”。“惊”是指春雷的响动,惊醒了正在冬眠的动物;而“蛰”指蛰虫等小动物,是春雷惊醒的对象。“惊蛰”二字描绘出春雷惊醒万物复苏的景象,虫儿苏醒而动,万物生机盎然,轻盈明亮、繁花似锦的春天大步向我们走来了。

·惊蛰物候·

惊蛰有三候:一候桃始华,二候仓庚鸣,三候鹰化为鸠。

在春风的吹拂下,桃花鼓蕾,含苞待放,“初桃丽新采,照地吐其芳”,桃枝间开始缀上点点红粉妆,染上淡淡桃花香。 “春日载阳,有鸣仓庚”,“仓庚”即为黄鹂,感知到阳春带来的清新与生机,在枝头婉转清脆地鸣叫。而此时,有着肃杀之气的鹰开始藏起来繁育后代,原本蛰伏的鸠鸟渐渐多了起来,被古人误以为是鹰变成了鸠。

·惊蛰习俗与养生·

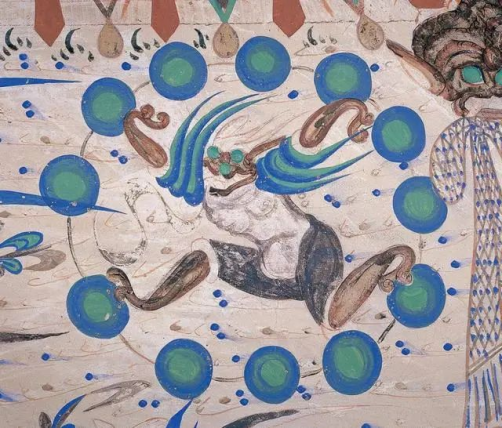

惊蛰万物复苏,天地萌动。“微雨众卉新,一雷惊蛰始”,在古人的观念中,既然人间的鼓需要人来敲响,那么天上也应该有一位掌管响雷的神。他们想象这位雷神一手持锤,一手连续击打天鼓,发出咚隆咚隆的雷声。人们便会在此时给鼓蒙上新的鼓皮,以祈求美好生活和表达对雷神的感谢。

▲莫高窟第285窟 雷神 西魏

民间自古有惊蛰吃梨的习俗,古人称梨为“果宗”,意为“百果之宗”。惊蛰时节气温呈跳跃式回升,人们常常会感到口干舌燥。梨清甜润肺为老少咸宜的养生之品,可以生吃、水蒸、煮水、榨汁等。惊蛰吃梨还流传着各种说法。一种是说“春雷惊百虫”,吃梨是希望害虫和疾病能远离自己和家人;另外一种是“梨”与“犁”同音,寓意忙碌的春耕就要开始了。

江南人常说“食过春笋,方知春之味”。笋,是竹子初生的嫩芽,《尔雅·释草》中称它为“竹萌”。伴随着一声春雷,笋尖破土而出,在雨水的滋润下,那些吸饱了甘甜春雨的春笋,最是鲜美。吃春笋的秘诀在于一个“鲜”字。南宋词人林洪吃春笋会选一处繁茂的竹林,用飘落的竹叶生火,坐在林边煨煮鲜笋。由于味道太过鲜美,还特意为它起名“傍林鲜”。

春天是自然阳气萌生升发的季节,这时人体的阳气也有向上、向外升发的特点。所以,春天养生保健就要顺应天时,顺应生理,使肢体舒展,气血调畅。晋朝嵇康在《养生论》中说:“春三月,每朝梳头一二百下寿自高。”春天勤梳头,正是符合这一春季养生的要求,有着宣行郁滞、疏利气血、通达阳气的重要作用。此外,还应早睡早起,尽量克服“春困”,“春捂”亦要继续,以适应冷热变化。

·诗意惊蛰·

陶渊明的拟古诗《仲春遘时雨》是写惊蛰节气的,“仲春遘时雨,始雷发东隅”。遘(ɡòu),意为相遇。仲春二月,逢上了及时雨。第一声春雷,亦从东方响起。“众蛰各潜骇,草木纵横舒”。众类冬眠之蛰虫,暗中皆被春雷惊醒,沾了春雨的草木,枝枝叶叶纵横舒展,写出春回大地,大自然一片勃勃生机的景象。

惊蛰的“惊”字,把这个时节的独有特点与生动景象,极其传神地表达了出来。春雷响起,蛰虫惊醒,天气转暖,大部分地区进入春耕季节,农家告别了农闲时期,开始紧张地忙碌起来。唐代诗人韦应物的《观田家》写道:“微雨众卉新,一雷惊蛰始。田家几日闲,耕种从此起。”只有惊蛰时节开始耕种,才有一年的好收成。

到了惊蛰,也是“九”尽桃花开的时候。桃花是春的使者,《诗经·桃夭》的桃花是“桃之夭夭,灼灼其华”的灿烂,唐人崔护有诗句“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”,风吹桃花逐水流,多少叹惋在其中,这是惊蛰之春最美的风景,又何尝不是生命对春天最深情的眷恋?在“人面桃花相映红”的日子里,风含情,水含笑,天地明媚,万物复苏,行走于春阳之下,人们的精神、情志、气血也如春花一样舒展畅达。

(本篇图文摘编自《中华二十四节气诗书》《中国商报》、辽宁省博物馆官网、中国气象科普网、古诗文网、知乎网、央视新闻微信公众号、包图网、Pexels.com)